Распространённые ошибки в маркетинговой атрибуции и как их избежать

Ошибки в атрибуции могут стоить бизнесу дорого: вы теряете бюджет, усиливаете неэффективные каналы и делаете неверные выводы. В этой статье — типичные ошибки в настройке и интерпретации атрибуции и рекомендации, как их избежать.

Атрибуция простыми словами

Атрибуция — это методика, позволяющая определить, какие рекламные каналы и точки контакта оказали влияние на конечную конверсию: заявку, покупку, звонок. Другими словами, она отвечает на вопрос: какой вклад внёс каждый канал в достижение результата?

Пример: человек сначала увидел баннер в РСЯ, потом пришёл на сайт из органической выдачи, позже кликнул по ретаргетинговому объявлению и, наконец, оформил заявку. Атрибуция помогает понять, какие из этих касаний действительно сработали и как именно распределить между ними ценность.

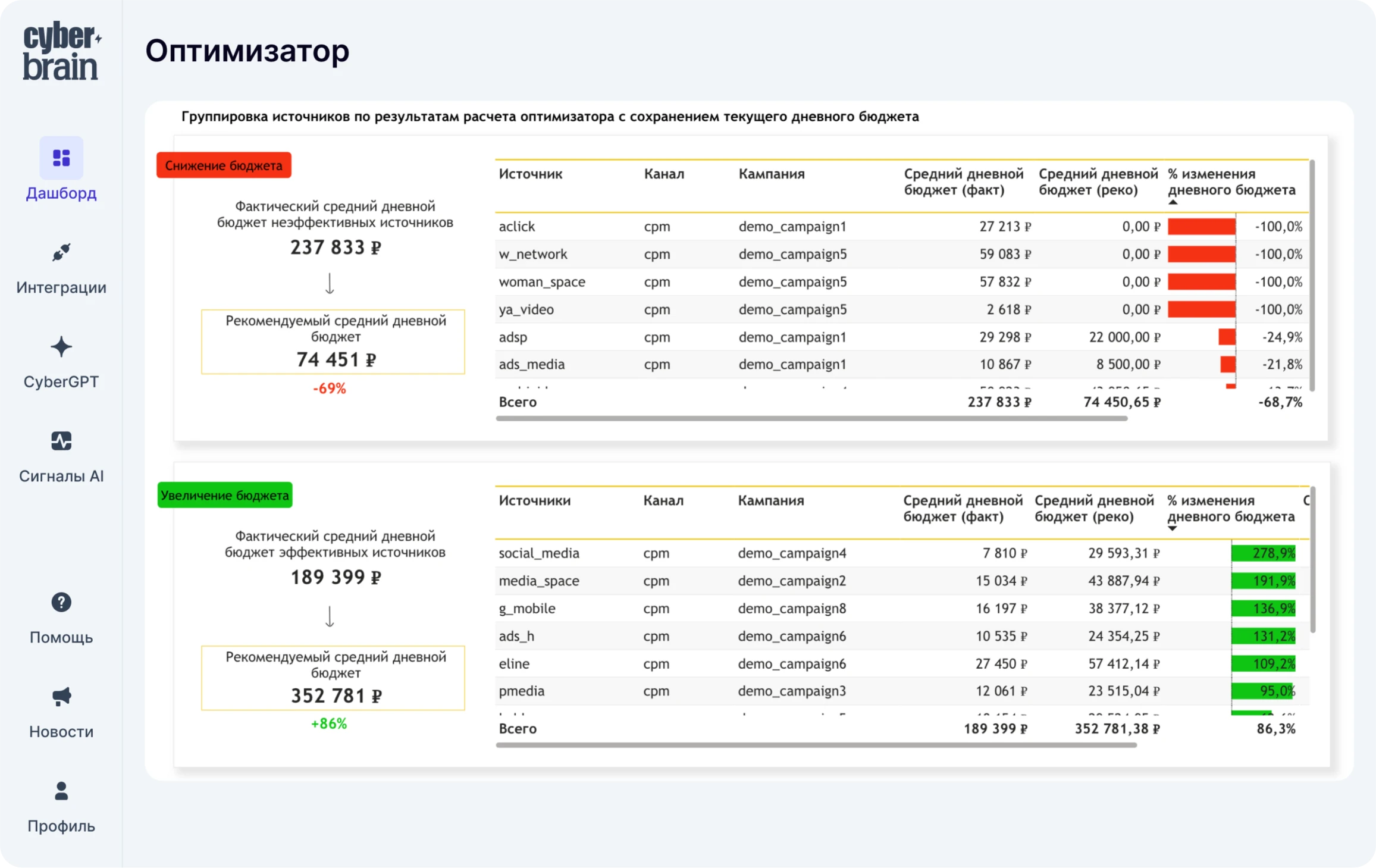

Корректная атрибуция лежит в основе разумного перераспределения маркетинговых бюджетов и оптимизации кампаний. Однако на практике компании часто допускают ошибки, искажающие картину. Разберём ключевые из них.

1. Использование только одной модели атрибуции

Чаще всего компании используют модель атрибуции Last touch, при которой весь вклад в конверсию приписывается последнему рекламному касанию. Такой подход оптимален при коротком цикле принятия решения и в рамках исключительно performance‑кампаний. Однако при наличии разнообразных каналов — от медийной рекламы до ретаргетинга — он искажает картину: значимые точки контакта, сформировавшие интерес на ранних этапах, оказываются за пределами аналитики. В результате недооцениваются те активности, которые сыграли ключевую роль в формировании спроса, но не стали финальным шагом к конверсии.

На старте бизнеса такой подход может быть оправдан, но по мере роста важно выходить за рамки одной модели. Например:

- First touch позволяет оценить, какие каналы привлекают новых пользователей.

- Last non-direct исключает прямые визиты (из закладок, по сохранённым ссылкам) и показывает последнее значимое рекламное касание.

- Data-driven (на основе данных) модели учитывают вклад каждого канала в разных комбинациях.

В Яндекс.Метрике доступны базовые модели: «первый переход», «последний переход», «последний значимый». Их параллельный анализ даёт более объективную оценку.

2. Игнорирование промежуточных действий в пути пользователя

Многие маркетологи строят аналитику только на финальной конверсии — заявке или покупке. Но путь клиента может занимать недели и включать множество микродействий: просмотр видео, подписку на рассылку, посещение страницы товара, взаимодействие с контентом в Telegram или в сторонних СМИ.

Оставляя за кадром эти касания, бизнес теряет понимание, какие именно действия приближают пользователя к цели. Это мешает оценить эффективность контент-маркетинга, охватных кампаний и других верхнеуровневых активностей.

Чтобы избежать ошибки, важно:

- анализировать полные цепочки взаимодействий в аналитике (например, в Яндекс.Метрике или BI-системах);

- настраивать дополнительные цели, отражающие прогресс клиента;

- учитывать влияние касаний без клика — например, показ баннера или охват в VK Рекламе.

3. Отсутствие сквозной идентификации пользователя

Если один и тот же человек взаимодействует с сайтом с разных устройств — например, сначала с телефона, потом с ноутбука — без объединения этих сессий в одну цепочку атрибуция будет некорректной. Это особенно критично для продуктов с длинным циклом сделки: недвижимости, B2B, обучения и т. д.

Чтобы избежать потери данных:

- используйте обезличенный идентификатор client_id / идентификатор сессии в метках;

- внедряйте авторизацию как способ объединения данных;

- применяйте серверную передачу данных (например, через API Яндекс.Метрики или offline-конверсии в Директе);

- связывайте данные о кликах с событиями в CRM по уникальным параметрам (телефон, e-mail, client_id).

4. Проблемы с качеством данных: метки, цели, источники

Ошибки в разметке ссылок, некорректные настройки целей и отсутствие фильтрации трафика приводят к систематическим искажениям в отчётах. Например:

- переходы могут попадать в категорию «другие сайты» или «не определено»;

- сотрудники компании формируют фальшивые конверсии;

- UTM-метки используются с ошибками, дублируются или не различаются между кампаниями.

Чтобы этого избежать:

- настройте чёткую структуру UTM-меток: source, medium, campaign, content;

- исключите внутренний трафик (через фильтры по IP или cookie);

- регулярно проверяйте настройки целей, чтобы они отражали реальные действия;

- проверяйте отчёты на наличие аномалий (например, всплески прямого трафика, высокая доля «других источников»).

5. Подмена причинности простым присутствием канала

Факт того, что канал присутствовал в цепочке, не означает, что он повлиял на результат. Пример: ретаргетинг может «догонять» пользователей, которые и так уже приняли решение — и получать незаслуженную ценность в отчётах.

Чтобы понять реальный вклад, нужно анализировать инкрементальность — прирост результата, вызванный конкретной активностью. Это требует:

- проведения A/B-экспериментов (с контрольной и тестовой группами);

- анализа отложенного эффекта;

- применения статистических моделей: uplift-модели (оценивают прирост вероятности конверсии), holdout-тесты (исключают часть аудитории из показа для контроля), MMM — маркетинговое микс-моделирование (Marketing Mix Modeling).

Инкрементальность — это не просто «что было», а «что было бы, если бы мы не запустили этот канал».

6. Отсутствие бизнес-контекста при интерпретации данных

Атрибуция не даёт универсальных ответов. Метрика может показывать отличные значения CPA (стоимости заявки), но при этом кампания может негативно влиять на восприятие бренда, работать на нецелевую аудиторию или вытеснять органику.

Важно:

- смотреть не только на стоимостные показатели, но и на качество аудитории и долгосрочные эффекты;

- сопоставлять атрибуцию с другими источниками — например, CRM, опросами, brand lift-исследованиями;

- учитывать влияние канала на брендовый спрос, прямой трафик и узнаваемость.

Пример: брендовые запросы в Wordstat и рост прямых визитов после охватной кампании — явный сигнал, что брендформанс работает, даже если конверсии приходят позже.

7. Отсутствие связи с CRM и данными о продажах

Если вы оцениваете эффективность каналов только по переходам или заявкам на сайте, вы не видите полной картины. Например, заявки из партнёрской рекламы могут быть некачественными, а заявки из органики — приводить к высоким чекам.

Решение:

- интегрируйте данные CRM и аналитики: передавайте статусы лидов, суммы сделок, источники;

- стройте сквозную воронку: от первого визита до оплаченного заказа;

- учитывайте ценность лида (а не просто факт заявки) при расчёте ROMI и других показателей.

Это особенно критично для ниш с высокой ценой сделки и низкой конверсией — например, юр. услуги, финансы, недвижимость.

Заключение

Ошибки в атрибуции могут дорого обойтись бизнесу: неверно перераспределённые бюджеты, недооцененные каналы, ошибочные выводы о стратегиях.

Чтобы минимизировать риски:

- комбинируйте несколько моделей атрибуции;

- обеспечьте качество и полноту данных;

- учитывайте не только клики, но и показы, бренд-эффекты, пост-клик действия;

- интегрируйте CRM и систему аналитики;

- принимайте решения в бизнес-контексте, а не только по цифрам в отчётах.

Чтобы избежать типичных ошибок, регулярно проводите аудит меток и целей и сверяйте атрибуцию с данными CRM. А если у вас остались вопросы, пишите нам: hello@cybrain.io — вместе найдём решение.

👉 Больше полезных материалов в нашем TG @cyberbrainio — присоединяйтесь!