Почему без ИИ бизнес не выживет: лестница развития и разрыв, который многие не видят

Простым языком объясняем, как устроена лестница аналитической зрелости и что нужно выстроить, чтобы ИИ действительно приносил пользу.

Бизнес в 2025 году живёт в новой реальности

Компании, которые умеют работать с ИИ, будут расти. Компании, которые этого не делают, будут умирать. Это объективный разрыв, который становится только больше.

Те, кто это понимает, оптимизируют логистику, управление запасами, рекламу, ценообразование, работу колл-центров и маркетплейсов. Эти решения дают им измеримый финансовый эффект: десятки процентов роста продаж по отдельным направлениям, снижение маркетинговых расходов и скорость реакции, недоступную тем, кто живёт в ручном режиме.

Подробнее: см. раздел Кейсы.

На этом фоне компании, которые продолжают собирать отчёты вручную, держать лиды в таблицах и переписке, а результаты кампаний смотреть раз в неделю, теряют конкурентоспособность.

Если у вас нет нормальной аналитики, вы не видите проблем тогда, когда их можно решить. Если нет автоматизации, вы реагируете позже рынка. Если нет инструментов, которые могут находить отклонения и объяснять, почему так произошло, вы просто не успеваете — ни по скорости, ни по качеству решений.

Важно понимать: нельзя просто «включить ИИ» и ждать эффекта

Компании, которые сегодня используют ИИ-аналитику, прошли долгий путь — от Excel и базового учёта до CRM, сквозной аналитики, хранилищ данных и BI. Если эти этапы пропущены, бизнес оказывается в положении, когда он просто не готов извлечь выгоду из технологий, которыми другие уже пользуются ежедневно.

В этой статье разберём, почему без ИИ-аналитики бизнес оказывается в уязвимом положении, как формировалась реальная лестница развития аналитики за последние двадцать пять лет, и где на ней находитесь вы. А также что нужно сделать, чтобы хотя бы иметь шанс конкурентно работать на рынке, где искусственный интеллект уже стал стандартом.

Примеры: как ИИ работает в операционном цикле крупных компаний

ИИ стал обычной частью операционного цикла крупных компаний. Они используют модели в логистике, маркетинге, управлении запасами, персонализации и ценообразовании — и получают от этого конкретный наблюдаемый эффект: снижение затрат, рост продаж, улучшение окупаемости. Ниже — несколько показательных примеров, которые сегодня считаются отраслевым стандартом.

Walmart — прогноз спроса и запасы

Ритейлер внедрил ИИ-модели прогнозирования спроса и управления запасами: система анализирует продажи, погоду, события, онлайн-сигналы и автоматически считает заказы для магазинов. В результате удалось снизить out-of-stock примерно на 30 % и сократить избыточные запасы на 20–25 %, одновременно уменьшив ошибки прогноза примерно наполовину. Это прямо бьёт по P&L: меньше замороженного капитала на складе, меньше потерянных продаж из-за пустой полки, выше оборачиваемость.

X5 Group (Россия) — прогнозирование спроса и пополнение

В X5 автоматизировали прогнозирование спроса и пополнение товарного запаса в «Перекрёстке» и других сетях на основе ML-моделей и специализированной системы управления цепочкой поставок. После внедрения точность прогноза выросла на 17 %, фактическая доступность товара на полке — на 5 %, а уровень товарных запасов снизился на 13 %. Для федеральной сети это миллионы рублей высвобожденных оборотных средств и меньше потерь продаж из-за отсутствия товара.

Корея, beauty-бренд + Amazon Ads

Корейский бренд косметики вместе с партнёром The April использует ИИ-оптимизацию в Amazon DSP (функция Performance+): модель сама находит и дожимает аудитории с высокой вероятностью конверсии, а также перераспределяет бюджет между креативами и сегментами. Результат кампании: +97 % к ROAS и –55 % к CPA по сравнению с предыдущим подходом, без увеличения бюджета — за счёт более точного таргетинга и автоматической оптимизации.

Carrot-Top (e-commerce, США) + Shirofune

Интернет-ритейлер Carrot-Top заменил в значительной части ручное управление рекламой и работу агентства на ИИ-платформу Shirofune: система в реальном времени пересобирает бюджеты по площадкам, следит за выполнением целей по CPA/ROAS и автоматически режет неэффективные кампании. За несколько недель после внедрения CPA снизился на 40 %, а off-season-ROAS (в несезон) вырос с 2,7 до более чем 5,0. То есть тот же маркетинговый бюджет начал приводить существенно больше продаж и прибыли.

В этих кейсах ИИ встроен в критичные контуры управления — прогноз, запасы, закупку трафика, ценообразование. Модели постоянно пересчитывают планы, находят аномалии и помогают принимать решения так часто и так детально, как человеку и Excel физически недоступно. Именно поэтому компании с такой инфраструктурой каждый год усиливают отрыв от тех, кто по-прежнему живёт в логике «раз в неделю выгрузили CSV и посмотрели, что там с продажами».

Как устроена аналитика в большинстве компаний

Если честно посмотреть на то, как устроена аналитика в большинстве российских компаний, картина за двадцать лет почти не изменилась. Продажи ведутся в Excel, переписке в соцсетях или в голове у менеджера. Лиды теряются между табличками, личными чатами и почтовыми цепочками. CRM есть по факту, но не по сути: данные туда вносятся нерегулярно, статусы сделок не обновляются, а половина информации хранится где придётся.

С отчётностью ситуация ненамного лучше. Многие до сих пор собирают ежемесячные отчёты вручную: выгрузки из рекламных кабинетов, CSV из CRM, Excel-файлы от бухгалтерии. Эти данные сводятся в одном файле где-то у аналитика или маркетолога — раз в неделю, раз в месяц или по запросу руководителя. Никакой стабильной структуры нет, метрики считаются по-разному, формулы ломаются, а результат зависит от того, насколько аккуратно человек в этот раз обновил таблицу.

BI-аналитика в таком контуре или отсутствует, или существует в виде одного дашборда, давно потерявшего актуальность. Никто не отвечает за качество данных: не прописаны правила заполнения, не контролируется корректность источников, не отслеживаются ошибки, дубли или разрывы. Руководство принимает решения без объективной картины данных.

Это не нулевой уровень, это ниже. Это минус двадцать пятый этаж аналитической зрелости. Компании, живущие в таком режиме, не просто не готовы к ИИ-аналитике — они не видят и половины собственного бизнеса. Для них падение продаж — это «стало хуже», а не конкретная проблема в канале, сегменте, локации или продукте. Они реагируют, когда стало поздно, и даже не понимают, что теперь конкурируют с теми, кто работает на совершенно другом уровне скорости и точности.

Вот почему разговоры про ИИ звучат для таких компаний как фантастика. Не потому что ИИ сложный — а потому что он работает только там, где есть порядок в данных, структурированная аналитика и хотя бы минимальная дисциплина процессов. Всё остальное не просто старомодно. Это реальный риск и точка, где конкурентный разрыв становится необратимым.

Органическая лестница: как аналитика развивалась с нулевых по 2025 год

Развитие аналитики — это не скачок, а постепенная эволюция, которая происходила по всему рынку 20+ лет. Представим её в виде лестницы — чтобы было проще оценить, на каком технологическом этапе находится ваша компания.

1. Нулевые: Excel + 1С = «аналитика»

Инструменты: Excel, 1С, вручную собранные таблицы.

Что происходило на рынке: отчёты делались руками, данные хранились локально, аналитики как функции почти не существовало.

Ключевая особенность: весь процесс реактивный, разрозненный, зависящий от людей.

2. 2010-е: появление CRM и первые связи между каналами

Инструменты: первые массовые CRM (amoCRM, Битрикс24), базовые интеграции звонков, форм, рекламы.

Что происходило: бизнес начал связывать лиды и продажи, появились регламенты учёта, но всё ещё с большими разрывами.

Ключевой эффект: начинают появляться данные по воронке, но всё ещё нет единой картины.

3. 2015–2020: сквозная аналитика и первые DWH

Инструменты: сквозная аналитика, выгрузки из рекламных кабинетов, первые хранилища данных (ClickHouse, PostgreSQL в компаниях повыше), начальные ETL-процессы.

Что происходило: компании впервые начинают смотреть связь «показы → клики → лиды → продажи».

Появляются первые BI-системы, простые дашборды.

Ключевой эффект: появляется возможность видеть не просто цифры, а взаимосвязи между каналами и продажами.

4. 2020–2023: взрыв BI и стандартизация данных

Инструменты: Power BI, DataLens, Tableau, автоматизированные отчёты, API-интеграции, CDP.

Что происходило: бизнес переходит с Excel на визуализированные BI-системы. Появляются регламенты данных, словари метрик, процессы контроля качества.

Ключевой эффект: руководители впервые начинают принимать решения на основе стабильных, регулярно обновляемых данных.

5. 2023–2025: слой ИИ-аналитики поверх BI

Инструменты: прогнозные модели спроса и продаж, автоматизированные подсказки по изменению ключевых показателей, сервисы для ускоренного доступа к данным.

Компании, у которых уже есть нормальная BI-инфраструктура, начали использовать машинное обучение для прикладных задач: прогнозировать продажи по артикулам и регионам, предсказывать изменения конверсий, оценивать вероятность оттока, автоматически находить отклонения в данных, которые тяжело заметить вручную. Руководители получают ответы быстрее: вместо того чтобы ждать еженедельной выгрузки, можно запросить информацию через встроенный ИИ-интерфейс — и сразу получить её в удобном виде.

Ключевой эффект: аналитика становится проактивной — система реагирует быстрее, чем человек. Появляется возможность видеть ситуацию не только «как было», но и «что, скорее всего, произойдёт».

Финальная мысль

Если вы всё ещё живёте на уровне нулевых или начала 2010-х — вы пропустили четыре поколения аналитики. Чтобы ИИ приносил эффект, нужно хотя бы частично пройти эту лестницу — от учёта → к сквозной аналитике → к BI → и только потом к ИИ.

Что нужно сделать, чтобы хотя бы иметь шанс конкурировать в мире, где ИИ стал стандартом

Если убрать всю риторику вокруг искусственного интеллекта, ситуация сводится к одному: компания должна видеть свои процессы чётко и быстро, чтобы принимать решения раньше конкурентов. Для этого существует минимальная последовательность шагов — её невозможно обойти, и именно она определяет, сможет ли бизнес в принципе использовать ИИ.

1. Навести порядок в данных

Корректный учёт сделок, прозрачная воронка, единые правила фиксации лидов — это фундамент, на котором строится всё остальное. Пока сделки живут в таблицах, мессенджерах и головах сотрудников, любое наслаивание технологий будет пустой тратой ресурсов. Это базовый слой: дисциплина данных, структурированность, единые форматы.

2. Обеспечить связанность данных

На следующем этапе компания должна объединить ключевые источники: рекламу, сайт, CRM, кассу, обращения, повторные продажи, чтобы видеть полный путь клиента. Здесь становится актуальным использование продуктового слоя, который решает задачу интеграции и нормализации данных.

В экосистеме CyberBrain эту задачу полностью закрывает модуль Data Pipeline. Он объединяет все подключенные источники: рекламные системы, веб-аналитику, трекинг, CRM, коллтрекинг — и приводит их к единой структуре в виде готовых витрин данных, которые ежедневно обновляются и надёжно хранятся в отдельном защищённом Яндекс Облаке. Для компании это означает единый, устойчивый контур данных без ручных сводок и разрывов, готовый для отчётности, BI и последующего внедрения ИИ-аналитики.

3. Построить прозрачный отчётный контур

Когда данные связаны, компания должна перейти от нерегулярных ручных отчётов к системному BI-контуру. Это тот момент, когда бизнес получает управляемость.

Снова можно привести в пример наш продукт, который разрабатывался под эту логику. CyberBoard служит единой точкой принятия решений для всей команды, исключая разные трактовки и трату времени на расшифровку отчётов. Никакого хаотичного анализа данных — только системный подход и полная автоматизация аналитики. Дашборд сразу содержит все необходимые срезы для принятия взвешенных и точных решений для управления и оптимизации кампаний. Результат — ежемесячное снижение CPA при условии использования дашборда на постоянной основе.

4. После этого появляется пространство для ИИ

Когда у вас есть единые регламенты для работы с данными, источники объединены, а BI становится системой для принятия решения, у компании появляется настоящая возможность внедрять ИИ.

Именно на этой основе начинают работать прогнозные модели, автоматизированные подсказки, анализ отклонений и системы, благодаря которым вы можете принимать решения быстрее и точнее.

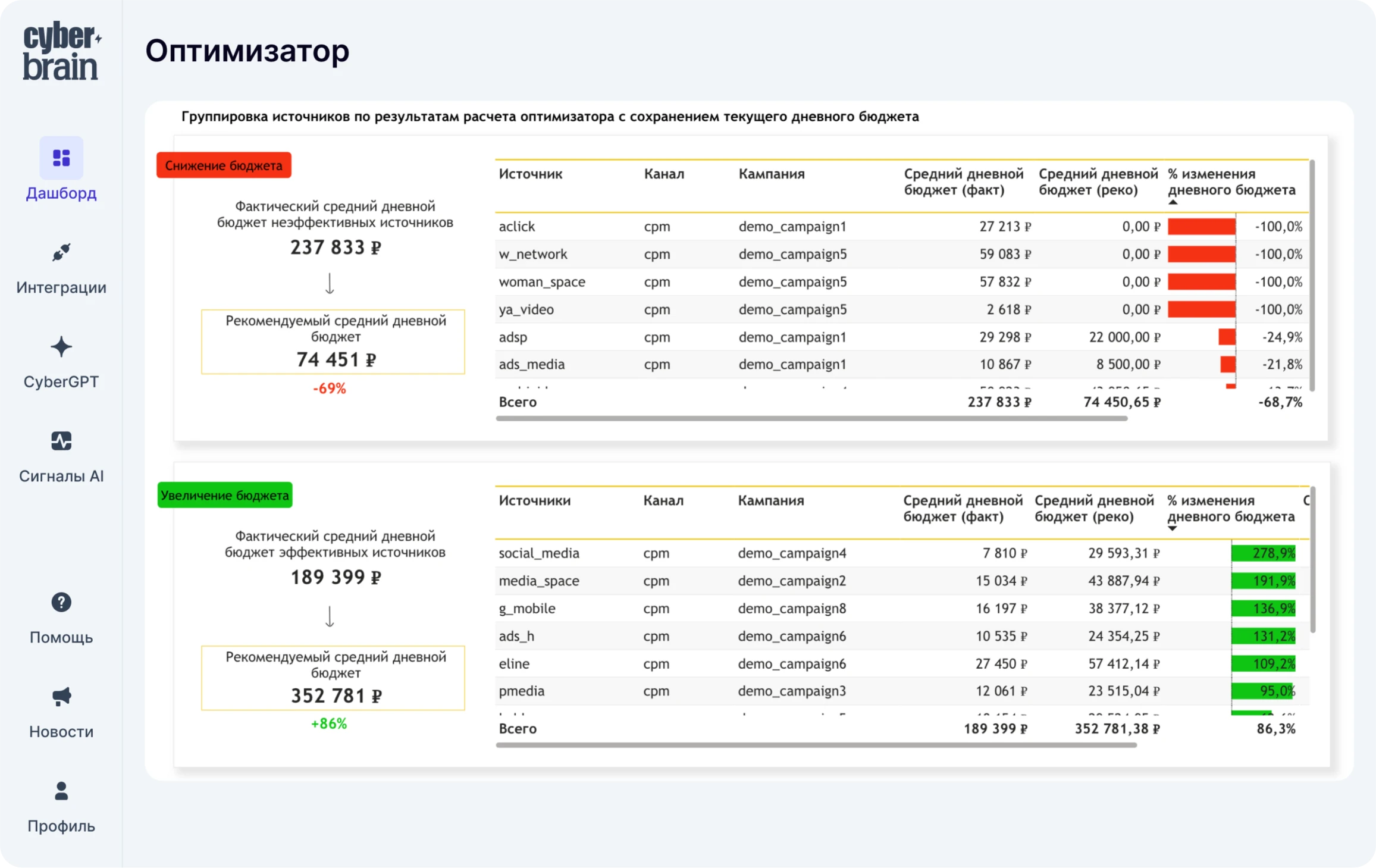

Именно этим в рамках нашей платформы занимается Optimizer: он анализирует эффективность кампаний и даёт автоматические рекомендации по перераспределению бюджета. За 5 лет нашей работы клиенты сэкономили 3,68 ₽ млрд бюджета с помощью этого ИИ-инструмента.

Главный вывод

Чтобы иметь шанс конкурировать на рынке, где ИИ становится нормой, недостаточно «внедрить искусственный интеллект».

Нужно выстроить фундамент: порядок в данных → связность → отчётность → и только затем ИИ.

CyberBrain создан именно для закрытия этих уровней: от Data Pipeline до BI и дальше — к ИИ-слою. Мы помогаем компаниям пройти путь, который делает использование ИИ конкурентным преимуществом. Свяжитесь с нами через hello@cybrain.io — обсудим вашу текущую инфраструктуру и предложим подходящее решение.