Почему компании не могут внедрить ИИ: главные препятствия и что нужно изменить, чтобы AI работал

Несмотря на большой интерес к ИИ, большинство компаний не получают от него ощутимого эффекта из-за внутренних барьеров. Рассказываем, какие именно ограничения мешают ИИ стать частью операционной модели.

ИИ можно считать успешным, только если он встроен в процессы, работает ежедневно и изменяет показатели, которые влияют на деньги или риски: снижает стоимость привлечения, ускоряет принятие решений, сокращает рутину, улучшает прогнозы, уменьшает ошибку в планировании, помогает точнее работать с клиентами и кампаниями. Всё остальное — эксперименты. И последние два года компании активно экспериментируют с искусственным интеллектом. В пилотах — чат-боты, ассистенты, генерация отчётов и креативов, скоринг заявок. Но, если посмотреть на статистику…

- По данным MIT и Forbes, до 95% пилотов генеративного ИИ не дают измеримого экономического эффекта.

- Исследования BCG показывают, что три четверти компаний не могут масштабировать даже успешные эксперименты.

- S&P Global отмечает: 42% компаний закрывают большую часть своих AI-инициатив ещё до продакшена, потому что не могут довести их до рабочего состояния.

- Российские исследования говорят то же самое: около 70% корпораций не окупили вложения в ИИ, несмотря на растущие бюджеты и десятки внутренних проектов.

И на этом фоне стоит ещё одна важная цифра: 57% компаний сами признают, что их данные и процессы не готовы к ИИ. То есть проблема не в том, что технологии сырые, а в том, что организации просто не подготовлены к тому, чтобы ИИ стал частью реальной операционной деятельности.

Это и есть AI-незрелость бизнеса: когда технология уже на пороге, а внутри компании для неё нет подходящих условий — ни по данным, ни по архитектуре решений, ни по управлению. В отдельной статье мы уже разобрали ошибки при внедрении AI в маркетинге — это уровень конкретных промахов в проектах: неясная цель, неполные данные, отсутствие владельца. Здесь спустимся на уровень ниже и поговорим о системных барьерах, которые и создают почву для этих ошибок.

Барьер 1. Инфраструктура и аналитика ориентированы на прошлое, а не на решения

У большинства крупных компаний в России уже есть BI, хранилища, отчётность. Формально всё выглядит зрелым: множество дашбордов, регламентированные выгрузки, регулярные отчёты. Но значительная часть этой инфраструктуры создавалась как инструмент контроля и отчётности, а не как основа для оперативных решений и работы моделей.

В результате:

- данные сосуществуют в отдельных контурах: веб-аналитика, CRM, офлайн-каналы, риск-системы, бэк-офис

- одни и те же метрики считаются по разным правилам в разных подразделениях

- BI отвечает на вопрос «что произошло», но почти не помогает ответить, что делать дальше и где именно использовать ИИ

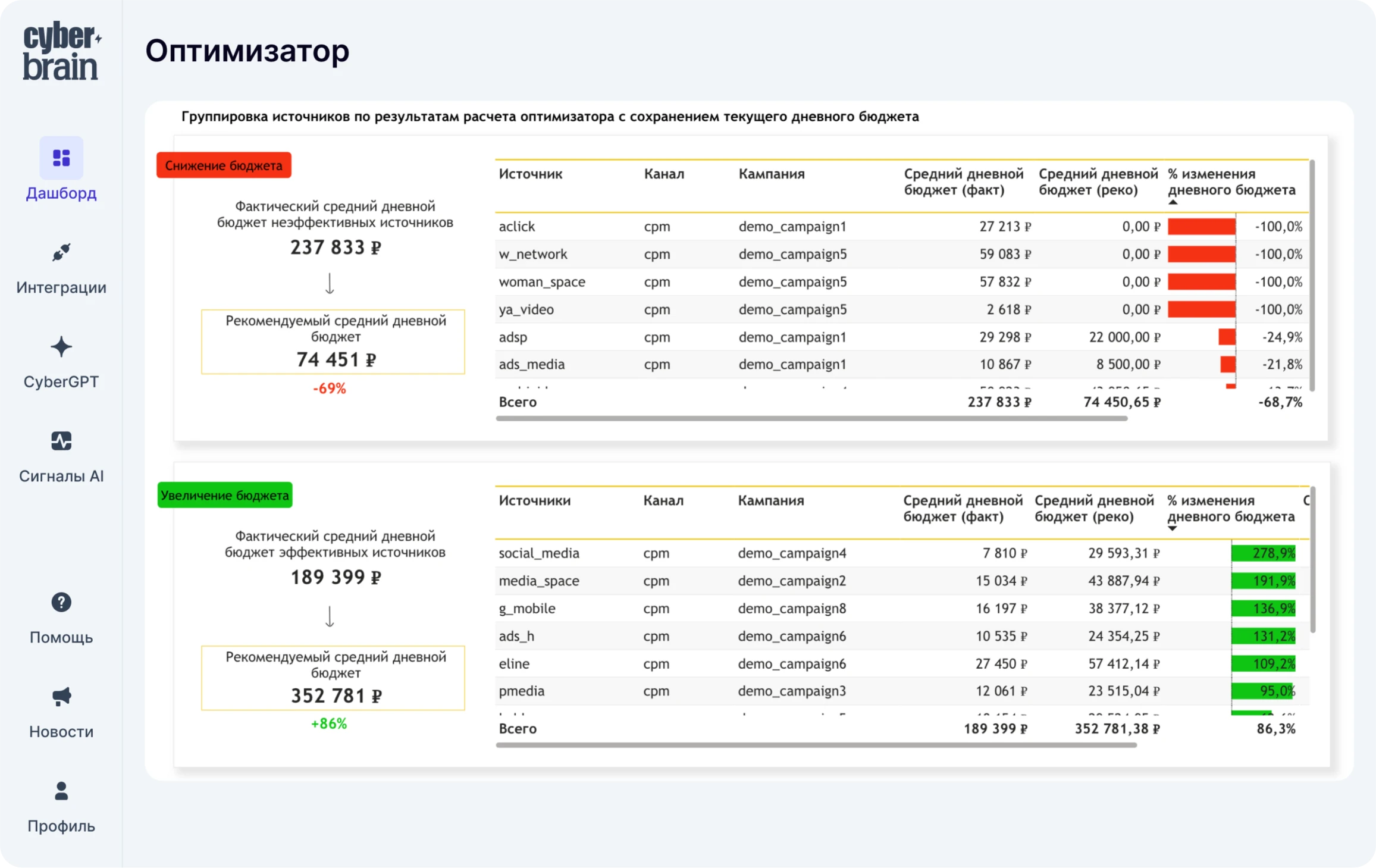

В статье AI-аналитика vs классическая BI мы подробно разбирали эту разницу. Классическая BI фиксирует прошлое, AI-аналитика опирается на прогнозы, сигналы и рекомендации. Нужен операционный контур: единая воронка, идентификаторы, привязка к выручке и марже, обновление с нужной периодичностью.

Первая причина, по которой ИИ не приносит результата, в том, что его пытаются внедрить в архитектуру, изначально спроектированную под статичную отчётность. Модель можно обучить и показать на пилоте, но пока данные живут в логике ежемесячного отчёта, а не ежедневного принятия решений, ИИ не становится частью управления.

Барьер 2. Экономика AI-проектов не встроена в контур управления бизнесом

Второй крупный барьер связан с тем, как в компании устроены бюджеты и финансовое планирование. ИИ часто запускают в режиме «посмотрим, что получится», тогда как бюджетирование, закупки и KPI остаются в старой модели.

Для российского enterprise это выглядит так:

- затраты на AI-инициативы разделены по нескольким статьям — IT, маркетинг, продукт, риск

- закупки проходят через стандартные процедуры, рассчитанные на покупку стабильного софта, а не на тестирование и смену AI-сервисов

- финансовый блок не видит прозрачной модели окупаемости, потому что проекты описаны в терминах технологий, а не влияния на P&L

В результате пилоты реализуются, но в контуре годового планирования ИИ отсутствует. В лучшем случае это «интересные инициативы», в худшем — расходы, которые проще сократить, чем защищать.

Важно разделять уровни. Ошибка — когда команда вообще не формулирует цель пилота. Барьер — когда даже хорошо сформулированный кейс не может пройти через существующую финансовую систему.

Практический подход:

- описывать сценарии ИИ через оцифрованный эффект: снижение затрат, сокращение времени цикла, уменьшение потерь, рост выручки

- заранее согласовывать с финансовым блоком, по какой модели считать эффект и на каком горизонте смотреть на окупаемость

- адаптировать процессы закупки хотя бы для части AI-проектов: предусматривать возможность параллельного тестирования нескольких решений и обновления стека

Технологический разрыв часто начинается именно в финансовых контурах: бизнесу нужна гибкость и скорость, а процессы закупки и планирования по-прежнему ориентированы на долгие циклы и минимизацию изменений. В случае с ИИ этот разрыв становится особенно заметен.

Барьер 3. Организационная структура не предусматривает роли, отвечающие за ИИ

Следующий уровень — организационный. Во многих компаниях есть CIO, CMO, CDO, иногда директор по трансформации. Но почти нигде нет чётко сформулированной ответственности за то, чтобы ИИ стал частью операционной модели.

На практике это выглядит так:

- IT обеспечивает инфраструктуру и безопасность, но не определяет, какие именно процессы должны меняться. Поэтому техническая реализация есть, но бизнес этого не замечает.

- Маркетинг, продукт и операционные команды отвечают за результат, но без структурированной роли, которая связывает их с данными и моделями, инициативы теряют управляемость и остаются точечными.

- Аналитика поддерживает обе стороны, но не в праве менять процессы. В итоге рядовые специалисты видят препятствия (данные, методология, архитектура), но не могут самостоятельно обеспечить их устранение.

В статье про AI-интегратора мы описывали профиль человека, который умеет вести AI-проекты от идеи до результата: он понимает данные, процессы и экономику. Но одной инициативности недостаточно. Этой роли нужно место в структуре и полномочия на изменения.

Минимальная конструкция может выглядеть так:

- руководитель верхнего уровня (AI-энтузиаст, AI-first), который фиксирует приоритет AI-инициатив и связывает их со стратегическими целями

- небольшая координационная команда — часто это и есть начальный формат AI-офиса

- ответственные внутри ключевых бизнес-направлений, у которых ИИ встроен в KPI, а не остаётся личной инициативой

- Без этой структуры ИИ неизбежно остаётся набором локальных экспериментов. Компетенции не накапливаются, сценарии дублируются, эффекты сложно защищать на уровне руководства

Барьер 4. Регуляторика и безопасность не оформлены в понятные для бизнеса правила

Российские требования к работе с данными — персональными, финансовыми, отраслевыми — объективно строже, чем в ряде других юрисдикций. Но ключевой барьер обычно не в самих нормах, а в том, что внутри компании нет чётко сформулированных правил, как с ними работать в контексте ИИ.

Если таких правил нет:

- службы безопасности и юридический блок вынуждены блокировать любые инициативы «по умолчанию», чтобы не допустить нарушений

- бизнес-подразделения не понимают, какие сценарии вообще можно обсуждать, и предпочитают не инициировать проекты

- сотрудники используют внешние AI-сервисы стихийно, без контроля и единых требований

В статье Как защитить корпоративные данные при работе с AI мы разбирали, как выстраивать безопасную архитектуру и минимизировать риски. На уровне барьеров задача — перевести этот подход в чёткую внутреннюю политику.

В ней должны быть:

- перечень допустимых сценариев: где возможны внешние модели, где только приватные, а где ИИ не применяется вообще

- требования к обезличиванию, маскированию и хранению данных

- прозрачный порядок согласования новых сценариев с ИБ и юристами

- распределение ответственности по типам решений

Когда такие правила формализованы, согласования действительно проходят быстрее, а неопределённость уходит. Это не отменяет требований 152-ФЗ и отраслевых норм, но делает работу с ИИ предсказуемой и безопасной для бизнеса.

Если нужно глубже разобраться, какие ограничения действуют в России и как строить процессы так, чтобы ИИ не тормозили юридические и регуляторные риски, рекомендуем узнать, как устроены AI-этика и регулирование в России.

Барьер 5. Недоверие к моделям и данным после предыдущих волн автоматизации

Есть ещё один важный для российского рынка барьер — накопленный скепсис. Многие компании уже проходили через волны цифровизации и автоматизации: внедрение CRM, крупных BI-платформ, предиктивных моделей. Не все проекты оправдали ожидания.

Последствия хорошо знакомы:

- CRM используется как адресная книга, а не система управления клиентской базой

- в BI есть десятки отчётов, но управленческие решения принимаются по наитию

- ранние попытки построить скоринги и прогнозы дали нестабильный результат и потребовали постоянной ручной корректировки

На этом фоне ИИ воспринимается не как качественный шаг вперёд, а как очередной виток тех же обещаний. И здесь не помогают абстрактные объяснения про новый уровень моделей. Доверие к аналитике формируется тогда, когда прогнозы, сигналы и рекомендации регулярно подтверждаются реальными результатами. С ИИ ситуация аналогичная. Несколько конкретных сценариев, которые стабильно дают экономию затрат, ускорение процессов или снижение ошибок, работают сильнее любой презентации.

Как к этому подойти на практике

Ошибки на уровне отдельных проектов мы уже разобрали в статье про внедрение AI в маркетинге. На уровне барьеров задача другая — создать условия, в которых у ИИ появляется устойчивое место в управлении.

Если свести подход к опорным шагам, он выглядит так:

- Оценить состояние данных и аналитики с точки зрения возможностей для ИИ, а не только отчётности.

Понять, есть ли сквозная воронка, единая методология метрик, регулярное обновление данных. - Выделить несколько приоритетных задач, где ИИ может дать измеримый эффект.

Не «внедрить ИИ», а, например, сократить время на операционную работу, снизить стоимость привлечения, повысить точность прогнозов. - Назначить ответственных за развитие AI-направления.

Сформировать минимальную структуру управления: ответственный AI-интегратор, координационная команда, владельцы сценариев в бизнес-функциях. - Сформулировать и утвердить политику работы с AI и данными.

Чётко описать допустимые сценарии, требования к защите данных и порядок согласования. - Фиксировать эффект в показателях, которые видят финансовый блок.

Учитывать не только удобство для сотрудников или пользователей, но и экономию ресурсов, прирост выручки, снижение риска.

Когда такой подход лежит в основе интеграции, ИИ становится логичным продолжением уже существующей системы управления. И тогда вопрос становится другим: не почему AI у нас не взлетает, а какие ещё процессы стоит автоматизировать.